〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-13-10 自然センタービル津田沼6A

JR津田沼駅から徒歩2分、京成松戸線新津田沼駅から徒歩7分

月~金 | 9:30~19:30 |

|---|

土日祝 | 事前予約で夜間・土日祝面談可 定休日 なし |

|---|

2020年7月10日スタート!

自筆証書遺言保管制度について

(法務局による遺言保管)

①自筆証書遺言保管制度とは

遺言書を作成したのち、気になるのがその保管方法です。

自筆証書遺言書の場合、多くの人が自宅で保管しようと考えますが、火災や盗難等予期せぬことで遺言書を失ってしまう可能性もあります。

また大切にしまいこみすぎて、遺言者の死亡時に遺言書が発見されないリスクもあります。

そこで……

民法改正により、2020年(令和2年)7月10日、法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まりました。

これは、法務局が、遺言者が自筆で書いた遺言書を保管してくれる制度です。

また、希望する場合には死亡時通知を申請することもでき、遺言者が死亡した際に、一名に対して遺言書が保管されていることを通知することができます。これによって、相続人にとっても相続手続きの円滑化が見込まれます。

②メリット・デメリット

メリット

① 遺言書の紛失、改ざんのリスクを防げる

② 公正証書遺言より費用が安い

③ 相続人が遺言書を発見できないリスクを防げる(最重要!)

④ 検認手続が不要

【解説】

① 公正証書遺言と同様に、紛失、改ざんを防止できます。

② 公証役場に支払手数料(めやす約10万円前後)を節約できます。

③ 自筆証書保管制度には、「死亡時通知制度」があります。

死亡時通知制度とは、遺言者本人が死亡したときに、あらかじめ本人が指名した人に対し、法務局で遺言書が保管されている事実を通知する制度です。これは、従来にはなかった画期的な仕組みで、本制度の大きな特徴です。

確かに、公正証書遺言にも遺言書検索システムがあり、平成元年以降の遺言書の有無を検索することが可能です。しかし、そもそもこのシステムを知らない人も多く、遺言書の存在が忘れ去られたまま手続が進んだ後に発見され、法的問題が生じることがありました。

しかし、この死亡時通知制度によって、遺言書の存在が判明できるようになりました。

注意点は、通知を指定された人の「住所に変更があると届かない」ことです。(=法務局は、変更後の住所まで追いかけてくれません。)この対策の一例として、司法書士など専門家を遺言執行者兼死亡通知を受け取る人に指定しておけば、専門家の事務所に通知されるため、無事に通知が届きます(専門家は、事務所移転をしたときは、必ず毎年郵便物転送届を出すようにしましょう)。

④ 自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と異なり、亡くなった後に検認手続(家庭裁判所において遺言書を開封する手続き)が必要ですが、保管制度を利用した場合、検認は不要です。

デメリット

① 必ず本人が法務局に出頭する必要がある

② 必ず写真付きの身分証が必要

③ 遺言書の様式に厳格なルールがある

【解説】

① 遺言者本人が必ず法務局に行く必要があり、代理人が出頭することは認められていません(法務局における遺言書等の保管に関する法律4条6項「遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない」)。

公正証書遺言のような公証人の出張制度もないため、例えば、病気で入院中の人、体力的に出頭が難しい人は利用できません。

また、法務局は平日の昼間などしか空いていないため、時間が取れない人も利用できません。

② 本人確認のため、必ず写真付きの身分証が必要なため、保険証などは使用できません。そのため、写真付きの身分証がない人は、マイナンバーを発行する等が必要です。

※完全に私見で邪推ですが、マイナンバーの発行を促し、普及率を上昇させる政府の意図もあるのではないかと勘繰ってしまいます。

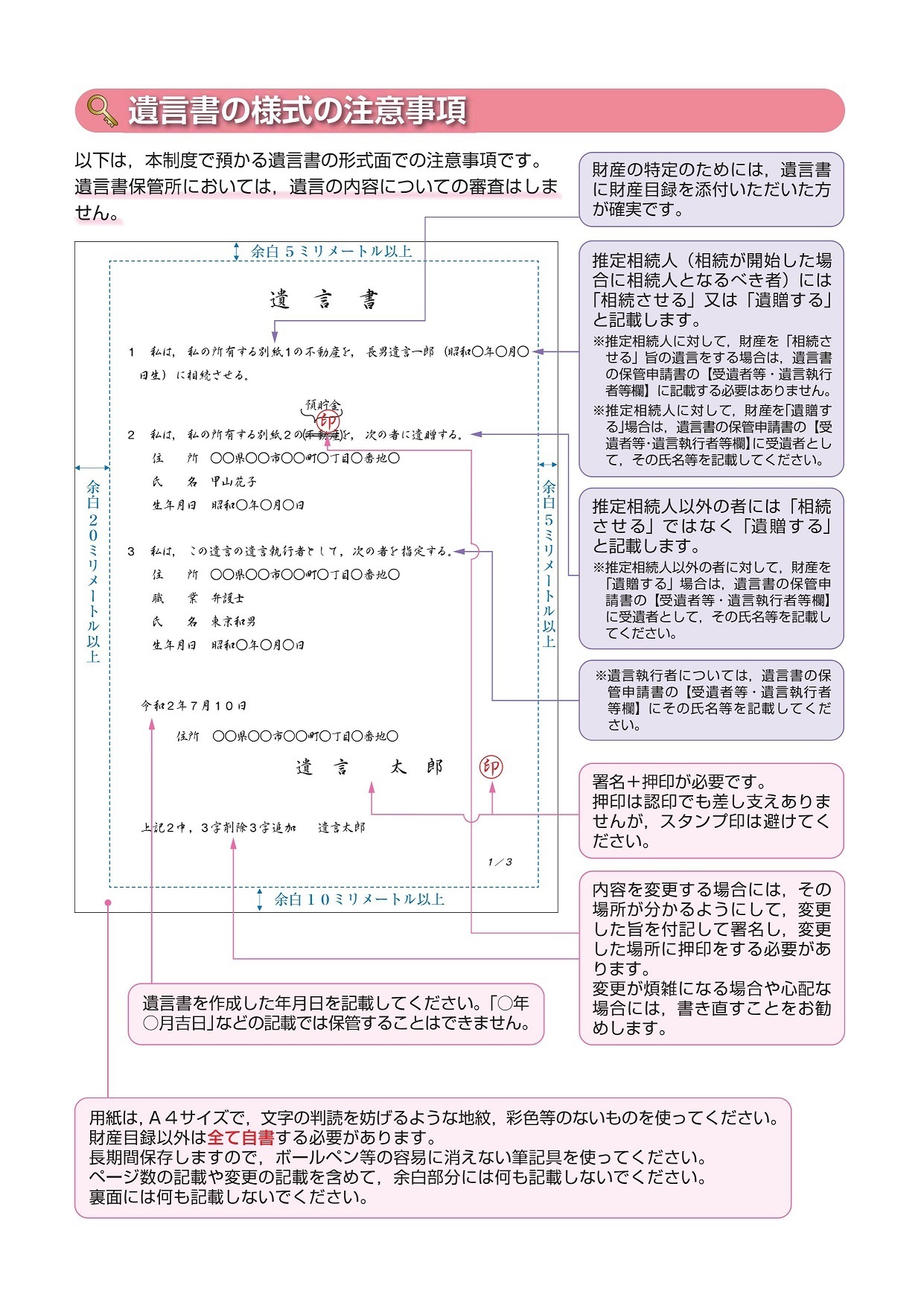

③ 「余白は〇ミリ以上」「A4用紙を使うこと」など、細かな規定がたくさんあるため注意です。詳細は、後述の「③保管申請手続きの流れ」をご参照ください。

③保管申請手続きの流れ

この制度の利用にあたっては、遺言者本人が遺言書を作成し、遺言書保管所にて保管の申請をする必要があります。

以下に簡単な流れをまとめます。

① 遺言者本人による遺言書を作成する

まずは遺言者本人がご自身で自筆証書遺言書を作成します。

通常の遺言書作成時と同様、民法の要件に則った様式で作成します。

また、自筆証書遺言書保管制度独自の様式のルールもありますので、それについては当記事の後半「④様式等のルール」をお読みください。

↓

② 遺言書の保管申請書を作成する

法務局HP(https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html)より、事前に申請書をダウンロードし記入の上、持参します。

↓

③ その他、申請に必要な各種書類を用意する

※①②で作成したものの他に、

・本籍の記載のある住民票の写し等の書類、

・本人確認ができる顔写真付き身分証明書、

・手数料3900円(一通あたり)の収入印紙

が必要です。

↓

④ 申請する遺言書保管所を決め、申請の予約をする

予約の申請は法務局へ電話、またはインターネットのいずれかから行います。

遺言書保管の申請は、

⑴遺言者の住所地

⑵遺言者の本籍地

⑶遺言者の所有する不動産の所在地

のいずれかの遺言書保管所から選ぶことができます。

※上記3つの中から選ぶ必要があり、全国どの法務局でもよいわけではないため、注意してください。

預けた遺言書原本の閲覧をしたいときや遺言書保管の申請を撤回するときは、その保管所で行うことになりますので、そのことを加味して一番便利な場所を選ぶのがよいでしょう。

↓

⑤ 本人が保管所に行き、申請をする

申請には代理人による手続きや郵送でのやりとりは認められておらず、必ず遺言者本人が行う必要があります。

↓

⑥ 「保管証」を受け取り、完了

保管申請書と遺言書の形式に不備がないかを法務局担当者が確認してくれます。

問題がなければ、遺言書の保管番号が記載された「保管証」がもらえます。

④株式等のルール

(法務局ホームページより引用)

様式のルール

〇用紙 A4サイズ

紙の種類についての規定はありませんが、取り扱いや保管のことを考慮すると、薄すぎる・破れやすいもの、読みにくくなるような模様の入ったものは避けるべきでしょう。

〇余白 最低、上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mm以上の余白を確保

一部分でもはみ出してしまうと書き直しが必要です。

〇片面のみに記載すること

〇複数枚にわたる場合でも、ホチキス等は使用しないこと

全てのページをバラバラのまま提出しましょう。

〇各ページにページ番号を記載すること

1/3、2/3……のように、総ページ数もわかるように記載します。ページ番号も上記の余白内に収まるよう注意しましょう。

記載上のルール

〇遺言者の氏名は、戸籍どおりの氏名を記載する

民法における規定では、本人と特定できれば本名以外(ペンネームなど)での記載も認められていますが、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合はかならず公的な身分証明書で確認できる本名での記載でなければなりません。

⑤自筆証書遺言保管制度の注意点

この制度を利用する際に気をつけておかなければならないことは、法務局は最低限の様式に則っているかの形式チェックはしてくれますが、遺言書の内容については一切確認してくれないということです。

内容に誤りがあった場合はそもそも遺言書が使えない場合もあります。法務局では内容についての相談も一切してくれませんので、内容に不備がないかは遺言者ご自身の責任になるということです。

ですので、自筆証書遺言書は理論上は自分1人でも作成できる遺言書ですが、少しでも内容に不安がある場合は、当事務所(LEGALMOT司法書士事務所。習志野市の千葉・津田沼相続相談室)のような相続に強い専門家に相談することもおすすめです(法務局の利用案内においても内容面は専門家への相談を推奨してています)。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

平日 9:30~19:30

事前予約で時間外・土日、祝日に面談可

定休日 なし

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

津田沼・千葉相続相談室

住所

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-13-10 自然センタービル津田沼6A

アクセス

JR津田沼駅から徒歩2分

京成松戸線新津田沼駅から徒歩7分

受付時間

平日 9:30~19:30

営業時間外・土日、祝日対応可

定休日

なし