限定承認とは?

費用や手続きの流れ、

デメリットなどを

司法書士が解説!

人が亡くなって相続が発生した時、相続人は多くの場合

・プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ相続(これを「単純承認」といいます)

・全ての相続の権利を手放す相続放棄

のいずれかの方法から選択します。

ですが、あまり知られていないのですが、もう一つ

・プラスの財産とマイナスの財産があった時、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ

という「限定承認」という方法があります。

そのため、相続人は

①単純承認

②相続放棄

③限定承認

三つの方法からいずれかをとることになります。

ここでは限定承認について、手続きの流れや、限定承認をした方がいい場合とするべきではない場合について詳しく解説します。

①限定承認とは

通常、相続をすると

不動産や預貯金・有価証券といったプラスの財産、

借金などのマイナスの財産

はどちらも含めて全て相続人に引き継がれます。

明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい時は、相続放棄をすべきですが、相続財産の全体像がわかりづらく、差し引きがプラスになるかマイナスになるかわからないということもあります。

例えば単純承認による相続で財産を引き継いだ場合、あとから隠れた負債が発見されたとしても、それだけを引き継がない、ということはできません。

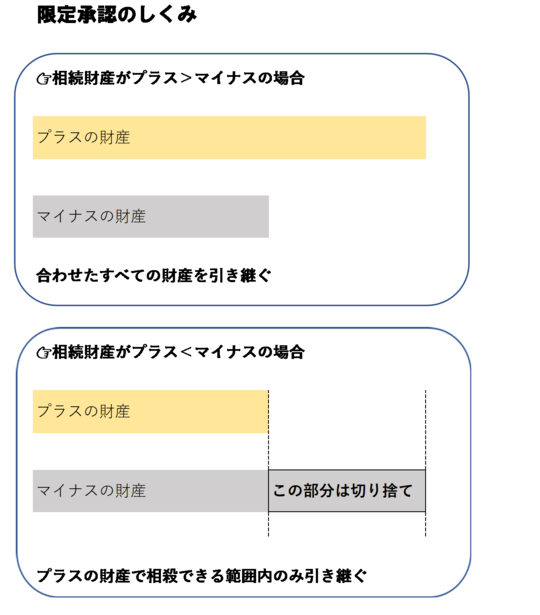

限定承認は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐが、その中でマイナスの財産はプラスの財産の額の範囲内までだけ引き継げばよい、という方法です。

例えば限定承認で500万円のプラスの財産を引き継いだとして、あとから2000万円の負債が見つかったとしたら、相続人が負うのは負債の内500万円のみで、プラスの財産の範囲を超えた1500万円分は切り捨ててよい、ということになります。

②限定承認をするのはどんなとき?

通常であれば、プラスの財産とマイナスの財産を比べたときに、プラスの財産が多ければ単純承認、マイナスの財産が多ければ相続放棄をするのが一般的で、限定承認を行う場合というのは限られています。

例えば、2020年のデータでは、相続放棄がなされた件数は234,732件であるのに対し、限定承認はわずか675件しか裁判所に受理されていません(司法統計より)

亡くなった方の財産状況がわからないとき

相続の際には、相続財産の全体像を全て調べる必要があります。

しかし、残っている通帳や書類をくまなく調べても、その時見つけられなかった隠れた負債が出てくる可能性はあります。

特に、事業をしていてそこで借金や不良在庫があったり、他人の債務の連帯保証人になっていたりする場合は、本人が亡くなっているとなかなか気づくことが出来ません。

そのような、相続財産の調査をしても財産状況が不確実な場合は、限定承認であれば後から隠れた負債が見つかったとしても、プラスの財産の範囲以上は引き継ぐ義務はありません。

自宅や家業など絶対に手放したくない財産があるとき

財産状況を調べてマイナスの財産の方が多いが、

・今住んでいる住居に住み続けたい

・家業を引き継ぎたい

・先祖代々の大切な家宝がある

等、どうしてもこれだけは手放せないという財産がある場合も、限定承認を検討する利点があります。

マイナスの財産の方が多かった場合、相続放棄をすると、一切の相続の権利を放棄することになり、一部分のみ引き継ぐということはできません。

しかし、限定承認なら、どうしても引き継ぎたい財産の分を現金で支払い、その財産を引き継ぐことが出来ます。

プラスの財産(住宅等の手放したくない財産)の分と釣り合うだけのマイナスの財産を現金で弁済したとみなし、財産そのものを残すことが出来るというわけです

次の順位の相続人に迷惑をかけたくないとき

相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。

明らかにマイナスの財産が多い場合、順番に全ての相続人が相続放棄をしていくことになるので、結果的に多くの人に手間をかけることになってしまう時もあります。

限定承認であれば、そこで相続は完了となるため、自分以下の相続順位の人に何かしてもらう必要はなくなるわけです。

次の相続順位の親類に迷惑をかけたくないという時も、限定承認を選択肢に入れるとよいでしょう。

③限定承認のデメリットは?

高額な費用と時間がかかる

限定承認のデメリットは、とにかく費用と手続きの手間がかかるという点が一番です。

一般的に、専門家に依頼した時の報酬が30万円~程度必要となり、財産に不動産が含まれる場合は、鑑定のためにさらに数十万程度かかってきます。

相続放棄に比べ、かなり費用が高額になるという点は留意が必要です。

手続きも、かなり複雑なものになり、自分で行うのはほぼ難しいと思われます。

具体的な手続きの流れについて、この後の項目で説明します。

【費用のめやす】

※あくまでも目安であり、依頼先の専門家や委任する内容によって費用は異なります。

①裁判所へ支払う予納金 30万~100万円

②司法書士に依頼した場合の報酬 30万円~

③弁護士に依頼した場合の報酬 50万円~

相続人全員の同意が必要

相続人のうち一人でも行うことができる相続放棄と異なり、限定承認は相続人全員の合意の上で申述書を提出する必要があります。そのため、単純承認と同様、全ての相続人に連絡をとり、署名を貰う必要があるのです。

(ただし、相続放棄をする人がいる場合、相続人から除外されますので、その人以外の相続人全員の同意で行うことが出来ます。)

④限定承認の手続きの流れ

①裁判所へ申立書類を提出

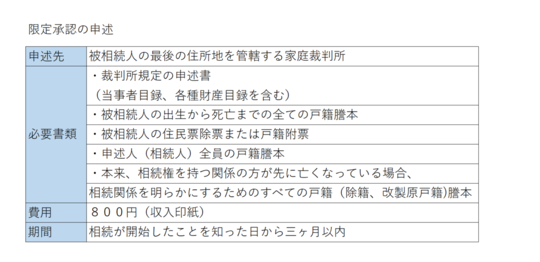

限定承認の手続きは、まずは必要書類を揃えて、被相続人の最後の住所地を管轄の家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

期限は三ヶ月と意外に短く、相続人全員で行わなければならないことを考えると、相続の開始からすぐに準備を始めなければなりません。

必要な戸籍は相続人の構成によって変わります。

また、相続財産の内容をすべて詳細に記載した目録の作成も必要です。不動産が含まれる場合は、謄本を取得して正確に記載しましょう。

これらの書類の収集は場合によっては大変量が多く、複雑になりますので、少しでも不明なところがあれば専門家に任せるのがよいでしょう。

②家庭裁判所からの照会書に回答

申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書という書面が送られてきます。

これに回答し返送してから、裁判所で申述が受理されるかどうかが決定します。

③限定承認の受理決定、債権者への周知

家庭裁判所によって限定承認の申述が受理されたら、その旨を債権者へ通知する必要があります。

具体的には以下の二つのことをしていきます。

・受理から5日以内(相続財産管理人は10日以内)に官報公告を出す

・すでに分かっている債権者には個別に催告書を送る

どちらも個人で行うことは制度上可能ですが、馴染みのない方がほとんどかと思われます。

不安がある場合には専門家に相続するとよいでしょう。

④(自宅を手放したくない場合)自宅の買い戻し

通常であれば、ここで不動産は売却され、その金額は債権者への弁済に宛てられます。

もしも自宅等を手放したくない場合は、競売にかけられる前に買い戻しをすることができます。(このことを先買権(さきがいけん)といいます)

⑤債権者への弁済、精算

すでに分かっているマイナスの財産の弁済をすべて弁済し、プラスの財産が残った場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

ただし、この後にさらに隠れた負債が見つかった場合は、プラスの財産の範囲内で弁済をしなくてはなりません。

一通りの流れを説明しましたが、相続人が多かったり、連絡がとれなかったり、また財産と負債の規模が大きく、調査に時間がかかったりと、ケースによってさらに必要なことが増えていきます。

⑤まとめ

限定承認をすることでメリットの方が大きくなるかどうかの見極めは大変繊細なところです。財産と負債の差し引き額があまりないのであれば、相続放棄をしてしまった方が結果として安く済むことも多々あります。

当事務所(津田沼・千葉相続相談室。LEGALMOT(リーガルモット)司法書士事務所)のような相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。