遺留分侵害額請求とは?

旧法(遺留分減殺請求)との

違いも分かりやすく解説!

被相続人は、遺言書によって財産を受け取る相手を自分の意志で指定することができます。

財産を渡したくない相手には1円も相続させない内容で遺言書を書くこともできます。

とはいえ、配偶者や子が全く受け取れない、もしくはその割合が著しく少ないような場合では、その後金銭的に苦しくなってしまったり、心理的にも大きな不平等感を残したりすることでしょう。

そのような場合に、民法では相続人(※兄弟姉妹を除く)に対して、最低でも一定割合の財産を相続できる権利が定められています。この定められた一定割合の相続財産を「遺留分」といいます。

ここでは、遺留分の割合や請求方法、また、旧法における「遺留分減殺請求」から民法改正によって変更された点(現「遺留分侵害額請求」)について詳しく解説しています。

目次

① 遺留分とは

② 遺留分の計算方法

③ 旧法(遺留分減殺請求)との違い)

④ 遺留分侵害額請求の手続き

⑤ まとめ

①遺留分とは

遺留分は、遺産分割において、兄弟姉妹を除いた法定相続人に対し保証されている最低限の相続財産の取り分です。

遺言においては、遺言者は法定相続分を無視して自由に財産を渡すことができます。遺言書がある場合、故人の遺志を尊重するのが基本です。

一方で、もらえる相続財産が遺留分で決められている金額に満たない場合、相続人は不足分を請求する権利があります。

例えば全財産を相続人以外の第三者に遺贈すると遺言されていたとしても、相続人は法で定められた最低限の取り分を主張できるというわけです。

〇生前贈与された財産も遺留分を算出する財産に含まれる!

遺言だけを見れば一見平等に見えるけれど、一人の相続人だけが被相続人の生前に多額の財産を贈与されていたといった場合、実態は不平等だといえます。

そういったケースでは、生前贈与された財産も相続財産とみなされ、遺留分を計算する元の財産に含まれます。

例えば、被相続人の遺産が3000万だけれど、相続人のうち一人は1000万円を生前贈与されていたとします。

その場合、生前贈与された財産も含め、4000万円を元に遺留分を算出します。

②遺留分の計算方法

遺留分の金額は次の2ステップを踏んで算出できます。

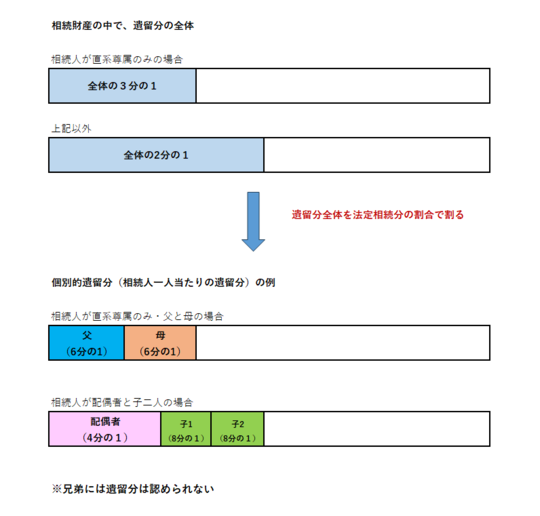

・まず、財産全体(遺産+生前贈与された財産の合計)のうち、遺留分の占める割合を確認します。

被相続人との関係によって、遺留分として認められる割合がそれぞれ定められています。

〇あまり多いケースではありませんが、

相続人が被相続人の直系尊属(父母・祖父母)のみの場合、遺留分として占める財産の総体は

相続財産全体の3分の1です。

〇それ以外の場合(相続人が配偶者や子)、遺留分として占める財産の総体は

相続財産全体の2分の1です。

なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められません。

・次に、上で出した割合を、法定相続分で分割します。

例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、

配偶者は

遺留分全体(½)×法定相続分(½) で、財産全体のうち¼が遺留分となります。

子1人あたりでは

遺留分全体(½)×法定相続分(¼) で、財産全体のうち⅛が遺留分となります。

実際に相続によって受け取れる金額が、算出した金額に満たなかった場合は、遺留分侵害としてその差額分を請求することができます。

③旧法(遺留分減殺請求)との違い

2019年7月に、遺留分減殺請求は現在の遺留分侵害額請求に変わりました。

ここからは遺留分について、旧法と現行法でどう変わったかを解説していきます。

・2019年6月30日までは……

2019年7月の民法改正以前の遺留分減殺請求では、原則「遺留分侵害している分は現物で返還する」と決められていました。

株券ならば株券、不動産ならば不動産と、「財産自体を現物で」取り戻す仕組みです。

そのため、不動産ですと遺留分の割合に応じた持分を取得することになります。

・所有権の共有でトラブル発生も

前述のとおり、遺留分減殺請求では現物での取得と定められていたため、不動産が共有名義になる点がトラブルの原因でもありました。

売買をしたくても、共有者全員の同意が必要であるため、スムーズにまとまらない可能性が出ます。

こういった財産の共有関係の発生によるトラブルを避けるため、2019年7月以降は制度が変わりました。

・2019年7月からの「遺留分侵害額請求」

法改正以後、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求に変わりました。

遺留分侵害‘額’とついている通り、この制度では侵害された遺留分に相当する金額を金銭で請求します。

遺産に不動産があれば、不動産価格から計算して遺留分侵害分の金銭を支払うことで清算するということになります。

これによって遺留分の清算が金銭に一本化され、不動産の名義の共有などからくるトラブルが避けられるようになりました。

遺留分侵害額請求の制度は2019年7月1日以降に発生した相続について対象となります。

④遺留分侵害額請求の手続き

〇遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分侵害額請求手続きの方法について解説をしていきますが、まず一点注意しなければならないのが、遺留分侵害額請求には時効があるという点です。

・遺留分権利者が相続開始及び遺留分の侵害があることを知った時から1年経過

または

・相続開始から10年経過

で遺留分侵害額請求の権利が失われます。

〇遺留分侵害額請求の流れ

・遺留分侵害額請求をすることを相手に伝える

遺留分侵害額の請求は、まずは権利を行使する旨の意思表示を相手に対してする必要があります。前述の時効の期間以内に、この意思表示をしなければ権利が消失します。

意思表示に決まった形式はなく、口頭でも構わないのですが、後々のトラブルのリスクを下げるため内容証明郵便で郵送するのが安全です。

・まずは当事者間で話し合い

当事者間の関係がそこまで悪くないのであれば、まずは裁判所を挟まずに話し合いや書面のやり取りで解決を試みます。

ただし、時効が発生していないか、どこまでを相続財産に含めて計算するかなど、当事者だけでは判断が難しいこともあります。専門家に相談して文案を作成する等、誤りのないよう進めることが大切です。

・解決しなければ裁判所に調停申立

当事者間での解決が難しければ、家庭裁判所に調停申立をします。

申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

申立に必要な書類(裁判所ホームページより)

・申立書及びその写し(相手方の数の通数)

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し

・遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し、債務の額に関する資料等)

・収入印紙1200円分

・連絡用の郵便切手(申立をする家庭裁判所によって異なる)

申立書は裁判所ホームページよりダウンロードできます。

書類を間違いなく揃えるのは簡単ではないため、専門家の助言を受けることをお勧めします。

・それでも解決しない場合、訴訟へ

⑤まとめ

遺留分については、相続争いの原因となりやすいポイントです。

ご自分が被相続人(=亡くなる人)の立場であるならば、あらかじめ遺留分を考慮した遺言にすることでトラブルを防ぐのがよいでしょう。

そして、すでに始まっている相続についてなら、遺留分侵害額請求には時効がありますので、なるべく早く専門家に相談して解決することがお勧めです。

まずは一度、当事務所(津田沼・千葉相続相談室。司法書士法人LEGALMOT(リーガルモット))へご相談ください。