〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-13-10 自然センタービル津田沼6A

JR津田沼駅から徒歩2分、京成松戸線新津田沼駅から徒歩7分

月~金 | 9:30~19:30 |

|---|

土日祝 | 事前予約で夜間・土日祝面談可 定休日 なし |

|---|

相続登記の申請は自分でできる?

必要書類と注意点を解説!

相続が発生した時、亡くなった方(被相続人)が不動産を持っていた場合は、相続登記を行う必要があります。

相続登記は司法書士に依頼をするのが一般的ですが、手続き自体に特別な資格は必要ないので、実は知識と時間さえあれば自分で行うこともできます。

ここでは、相続登記を自分で行った場合の手順と、注意点やかかる労力について解説をします。必要書類を揃え、正確な手続きを行うのはなかなか簡単ではありません。自分で相続登記を行おうと検討されている方は、ぜひご参考になさってください。

不動産の所有者は、登記簿によって管理されています。

所有者が亡くなったときは、登記簿上の所有者を変更する必要があります。

不動産を売却や贈与で手放そうとする際、登記簿上の名義が変わっていなければ手続きができません。

さらに、2024年4月1日から、期限内に相続登記をしなかった場合の罰則が設けられました。相続から3年以内に相続登記を行わなければ10万円以下の過料が科せられます。

これから発生する相続はもちろん、過去に所有者が亡くなって未登記のままになっている不動産についても義務化の対象です。

相続登記の申請に必要な書類を集めます。

①相続する不動産の登記事項証明書を取得

まずは相続登記の対象となる不動産の正確な情報を確認するため、登記事項証明書を取得します。

というのも、相続登記は不動産の「住所」がわかっていてもできません。正確な登記簿上の「所在地」、また建物であれば「家屋番号」が必要です。

また、その不動産を被相続人が一人で所有しているのか、共有者がいるのかも確認します。

共有者がいる場合、「所有権移転」ではなく「持分移転」となりますので注意が必要です。

登記事項証明書はインターネットで取得できます。

また、法務局窓口での発行申請、郵送請求も可能です。

②必要な戸籍・除籍謄本を読み解き、すべて取得

集めなくてはいけない戸籍は、

・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍謄本と、死亡時の住所がわかる戸籍附票謄本(住民票除票でも可)

・相続人全員の現在戸籍謄本(抄本でも可)

・不動産を取得する相続人の戸籍附票(住民票でも可)

です。

戸籍のとり方については、以下のページで解説しています。

令和6年3月から始まった広域交付制度を使えば、従来より簡単に戸籍を集めることができます。(とはいえ、平日に役所窓口に行かなくてはいけないので、お仕事をしながらですと簡単ではありませんが……)

ただし、上記のページでも解説していますが、広域交付制度の対象ではない戸籍もあります(兄弟姉妹の戸籍や、コンピュータ化されていない戸籍)。そのような戸籍は管轄の役所の窓口に行くか、都度郵送で集めていくしかありません。

③固定資産税評価証明書を取得

相続登記には「登録免許税」という税金がかかります。

この登録免許税は、不動産の評価額によって変動します。そのため、まずは「固定資産税評価証明書」という書類を取得します。固定資産税評価証明書によって最新の正確な評価額がわかります。

固定資産税評価証明書は不動産の所在地の役所で取得できます。

戸籍を集めるときに該当の役所に行くことがあれば、一緒に取得するとよいでしょう。役所の中でも扱う課が異なるため、受付は違うことが多いです。

④遺産分割協議書を作成

被相続人の全ての戸籍を集めることで、法定相続人が判明します。

次は相続人全員で話し合って遺産分割協議書を作成します。疎遠な関係の相続人や、連絡がつかない相続人がいたとしても、無視して遺産分割協議を進めることはできません。

また、遺産分割協議書に記載する不動産の情報は、前述の「登記簿上の所在地・家屋番号」を正確に記載しなければなりません。

⑤遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印・印鑑証明書を取得

遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書が作成出来たら、相続人全員が署名と、実印で捺印します。そして、全員の印鑑証明書も取得します。

ですので、もし印鑑登録をしていなければ、まずは実印を作って印鑑登録をする必要があります。

⑥(不動産を相続する本人以外が申請する時は)委任状を作成

⑦申請書を作成

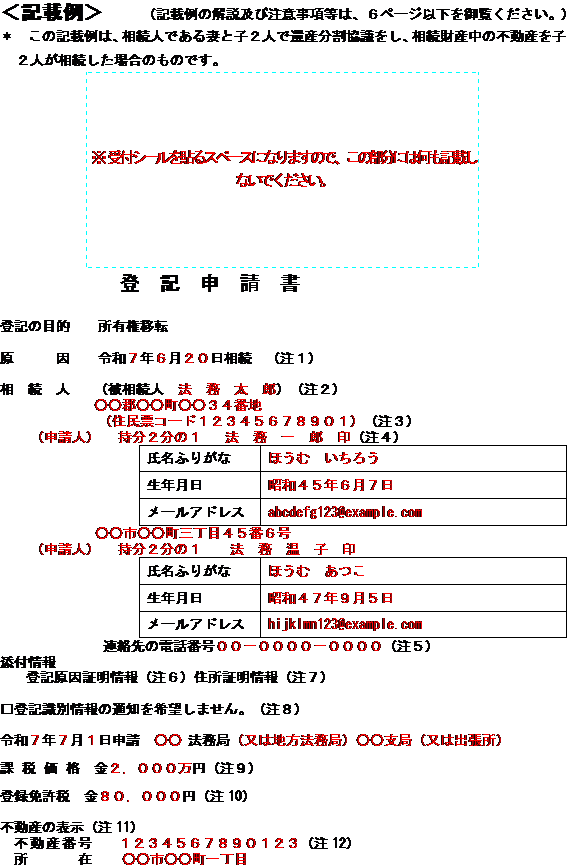

必要書類がすべて揃ったら、登記申請書を作成します。

法務局のホームページに申請書のテンプレートと記載例がありますので、それを使うのがおすすめです。

(相続登記申請書記載例 法務局ホームページより)

⑧登録免許税の納付

固定資産税評価証明書の金額を元に、登録免許税を計算して納付します。

登録免許税は、事前に金融機関で現金納付をするか、収入印紙で納付します。

法務局に直接現金で納付することはできませんので、予め税務署か金融機関で登録免許税納付申請書を使って納付します。そして法務局での登記申請時に領収書を一緒に提出します。

収入印紙で納付する場合は、法務局に収入印紙売り場がありますのでそのまま納付ができますが、法務局によっては3万円までしか受け付けていないところもあります。登録免許税が3万円を超える場合は、事前に管轄法務局に確認しておくとよいでしょう。

⑨法務局に提出

申請書が完成し、書類も揃ったら、不動産の管轄の法務局に提出します。

窓口に持参するか、郵送でも申請できます。

窓口に申請する場合でも、その場で完璧に書類のチェックをしてくれるわけではないという点は注意が必要です(短時間で簡単なチェックはしてくれます)。もし記載が誤っていたり、必要書類が足りていなかったりといった不備があったら、後日連絡が来ます。その場合は指示に従って修正をして再提出します。

ここまでで、相続登記申請手続きは完了です。お疲れ様でした!

数週間後に「登記識別情報」が届いたら間違いなく名義変更がなされたということです。

○ 書類集め、申請書の作成が大変

不備があると「再申請」になることも

役所や法務局は平日しかやっていないので、平日にお仕事をされている方ですとなかなか大変です。一度で済めばよいですが、相続人が多かったり、何度も転籍をしていたり、不動産が各地に点在しているような場合は複数回請求を行うことになります。

申請書についても、法務局は厳格に処理をしていますので、少しでも記載誤りがあると修正が必要になります。さらに誤りの箇所によっては相続人全員の実印が再度必要になったり、ケースによっては差し戻されて再申請になったりして、大変時間がかかってしまいます。

○登記漏れが起こりやすい

被相続人名義の不動産が他にもあることに気付かず、一部の登記ができないままになってしまうことがあります。

自宅の土地と建物だけだから大丈夫と思っていても、実は家の裏の細い道や物置が登記簿上では分かれていて、そちらも別途名義変更が必要だったというようなことが実際にあります。

さらにマンション等の集合住宅ですと、エントランスやゴミ捨て場等の共用部分も持分として所有権があることも多いです。

こういった不動産を、漏れなく調査して登記申請を行うのはかなり労力がかかります。

○もっと複雑な事案も

今回解説したのは最もベーシックなケースです。ですが、実際には

・数次相続が発生していた

・被相続人の登記簿上の住所が死亡時の住所と違う

・未成年の相続人がいる

といった、ままある(しかし、手続きが複雑化する)事例や、

・戸籍を調査していたら全く知らない相続人が出てきた

・海外在住かつ連絡のつかない相続人がいる

・100筆以上に分かれた土地

などなど、当事務所で実際にご依頼いただいた中でも色々なイレギュラーが存在します。

こういったことは調査を進めていく中ではじめて判明することもよくあります。

途中で断念してしまいそうであれば、最初から司法書士に丸投げしてしまう方が楽かもしれません。

相続登記の手続きは、イレギュラーのないシンプルな案件であれば、しっかりと下調べを行って自分で行うことも可能です。

しかし、内容が複雑なケースですと、普段の仕事や生活と並行しながら、不備なく書類を集めて手続きを行うとなると心配なこともあると思います。

その場合は、司法書士に依頼をすればほとんどの作業を任せられますので安心です。

少しでも心配な点がある場合には、当事務所にお気軽にご相談ください。

当事務所(習志野市の津田沼・千葉相続相談室。司法書士法人LEGALMOT(リーガルモット))には、相続に関する豊富なノウハウと実績がございますので、相続放棄を検討されている方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

平日 9:30~19:30

事前予約で時間外・土日、祝日に面談可

定休日 なし

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

津田沼・千葉相続相談室

住所

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-13-10 自然センタービル津田沼6A

アクセス

JR津田沼駅から徒歩2分

京成松戸線新津田沼駅から徒歩7分

受付時間

平日 9:30~19:30

営業時間外・土日、祝日対応可

定休日

なし