寄付先の選び方は?税金はかかる?遺贈寄付について徹底解説

遺言書による財産の使い方として、実はここ10年の間(2009年~2022年)で約2.8倍にも増加しているのが

「遺贈寄付」です。

遺贈寄付とは、遺言によって遺産の一部または全部を非営利団体等へ寄付することです。

社会の高齢化、おひとり様の増加に伴い、相続人がいない高齢者が増え、亡くなった時に財産が国のものになるよりは、最後に社会貢献として寄付をしたいと考える方が増えています。

ここでは遺贈寄付の始め方や寄付先の選び方、遺贈寄付によって生じる税金の注意点など、将来遺贈寄付を検討している方に役立つ情報を解説していきます。

これから遺言書を書こうと考えている方、遺贈とは何か詳しく知りたい方は、ぜひこちらもあわせてご参照ください。

自分が亡くなった時に、遺言書によって特定の誰かに財産を渡すことが「遺贈」です。

受遺者(財産をもらう人)の意思確認を必要とせずに、遺言者が自由に渡す財産を決めることができます(ただし、放棄される等、受け取らない選択をされることもあります)。

遺贈は自分の家族やお世話になった近しい人に財産を渡すのが一般的ですが、それに対し、地方公共団体やNPO法人など、公益的な活動を行う団体に死後の財産を渡し、社会に役立てる行為を遺贈寄付といいます。

冒頭でも書いた通り、現在、遺贈寄付を実際に行った人は年々増加しており、高齢化が進む中でますます注目されることが予想されています。

〇遺贈寄付が増えている背景

遺贈寄付への関心の高まりには、二つの要因があると考えられます。

一つは、生涯未婚率の増加、出生率の低下による、単身世帯(=おひとりさま)の増加です。財産を残したい人がいない高齢者が増えているということです。

2025年2月の日本経済新聞によると、2023年度には相続人不在の遺産が過去最高のおよそ1015憶円にのぼっていることがわかっています。

もう一つの要因は、地震など相次ぐ天災、災害を経験した世代が多額の財産を保有する年代に差し掛かったことです。復興のために寄付をした経験がある人、または被災して支援を受けたことがある人が、亡くなった後の財産を役立てたいと考えたときに遺贈寄付が選択肢に入る時代になったのです。

相続人不在の遺産は最終的に国庫へ入ります。

そのまま国のものになるよりは、自分で自分の財産の最後の使い道を決めて、若い世代・社会のために役立てたいと考える人が遺贈寄付を検討するのは感覚としてとても納得できるのではないでしょうか。

財産を渡す団体の選び方ですが、もちろん、最も大切なことは自分自身が大切にしたいと思っている、役に立ててほしい分野で活動している団体ということです。

動物が好きなら動物の保護活動の団体、自分に縁のある地域の活性化、医療支援や障害者支援、文化芸術の推進・保護……等々、自分の財産ですから、自分が役立てたいと思う分野に寄付することが一番です。

複数団体に分けて遺贈寄付することも可能です。

・認定NPO法人

・公益財団法人

・公益社団法人

・学校

・自治体

等、自分の希望、目的に合った団体を選ぶとよいでしょう。

寄付先が法人であれば、相続税が免除されます。

個人(または、法人格を持たない団体)への遺贈寄付は相続税がかかってしまいますが、その個人及び団体が公益的な事業を行っている場合は免除となる場合があります。

〇事前準備がおすすめ

団体によっては、寄付金をどのように使っているかをホームページ等で公開していますので、事前に確認しておきましょう。また、寄付を受け付けていても、現金以外は受け取ってもらえないこともあります。

また、可能であれば事前にその団体が主催しているイベントやボランティアに参加したり、生前から少しずつ寄付をしたりして、雰囲気や活動の方向性が自分の希望と合っているかを確かめておくのも有効です。

遺贈寄付は通常の遺贈と同様、遺言書によって行います。

〇〇の財産を公益財団法人△△に遺贈する。

というように、通常の遺贈と同じように、遺言書に渡したい財産を明示し、「遺贈する」と書けばOKです。

相続人に家などの財産を相続させ、残った分の金銭等を遺贈寄付することも可能です。

ポイント1

包括遺贈ではなく、特定遺贈がおすすめ

包括遺贈とは、財産の〇分の〇を渡す、というように、割合で指定して行う遺贈です。

特定遺贈は、現金〇〇円、○○番地の土地、といったような、財産全体の増減にかかわらず特定のものを指定して行う遺贈です。

詳しくは以下をご参照ください。

包括遺贈の場合、贈与者に万が一借金があった場合、債務(借金)も譲渡されてしまいます。

また、具体的な分け方を決めるため、受遺者は法定相続人との遺産分割協議に参加する必要があります。

上記のような条件で寄付を受け取るのは、寄付を受ける団体としてはリスクがあるため受けてもらえない可能性が高まります。

また、特定遺贈であっても不動産の寄付は同様にリスクがあるため受け付けていないことが多いです。遺贈寄付をしたいが、長年手つかずだったり、価値がわからなかったりと不動産について心配がある方は、専門のサポートを行っている会社もあります。

ポイント2

付言事項を活用

遺言書には、本文とは別に、遺言者の気持ちを書くことができる付言事項があります。そこにどういった気持ちでその団体に寄付をすることにしたのか、どのように役立ててほしいかを残しておけば、相続人にも気持ちがより伝わるでしょう。

ポイント3

遺言執行者に専門家を指定

亡くなった後、ちゃんと希望通りに寄付をしてもらえるか心配に思うかもしれません。

遺言執行者は未成年者と破産者以外の誰でも指定することができますが、遺産分割は楽な作業ではなく、専門的な知識も必要です。

相続人間で揉める可能性が低く、確実に執行できる司法書士等に依頼をしておくと安心です。

不動産を所有していて、自分が亡くなった際には現金に換えて遺贈寄付をしたい

また、遺贈寄付を考えているが、価格が低い・利用が難しい不動産の処分に悩んでいる方は、

【相続・不動産サポートセンター】

という会社に相談するのも一つの方法です。

最近設立された法人ですが、不動産の買い取りだけでなく、価格がつかない不動産(負の不動産)の引取りや管理、遺贈寄付先の紹介も行っている希少な団体です。

「包括遺贈であるため、寄付先の団体がなかなか見つからない(断られてしまう)( ;∀;)」

といった場合は、相続・不動産サポートセンターの利用を検討してみてください。

こちらの団体では、負不動産の買取・管理をしてくれるため、不動産を現金化することができます。

不動産の現金化によって「寄付を受けた後に売れなかったらどうしよう。」といった不安を解消し、

寄付先の団体に断られないようにすることが可能となります。

包括遺贈による遺贈受取拒否の問題は以前から指摘されていましたが、このような団体は今までありませんでした。

非常に画期的な取組で、これで包括遺贈の問題が解決できれば、遺贈寄付はもっと広がっていくかもしれませんね。

詳しくはホームページをご参照ください。

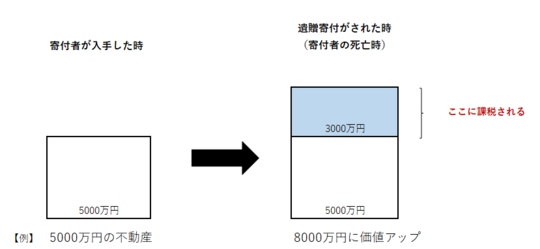

〇課税されるのは相続人

みなし譲渡所得税は贈与者にかかるため、遺贈寄付をした人に課税されるのですが、その時点で亡くなっているため、その義務は相続人に移ります。

寄付を受け取る団体ではなく相続人に課税されるということが大きな注意点です。

そのことを事前に知らなければ、相続人としては納得できず揉める可能性が大きくなります。

例えば、不動産や株を含む全財産を第三者に包括遺贈した場合、相続人は一円も相続しないのになんと譲渡所得税のみかかるのです!

それを防ぐために、遺言書の中で「租税は受遺者が負担する」と指定することもできます(負担付遺贈)。この指定をしておくことは極めて重要です。

〇譲渡所得等の非課税の特例を受けることも可能

贈与者(遺贈寄付の場合、寄付を行った人の相続人)が税務署に申請をして、一定の条件を満たしていれば、みなし譲渡所得税の控除を受けることが可能です。

A4-12 租税特別措置法第40条の規定による承認申請|国税庁

「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」の 令和2年度税制改正のあらまし

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020003-136.pdf

(国税庁ホームページより)

とはいえ、集めなくてはならない資料の種類がなかなか多く、手間のかかる申請ではあるので、相続人にその負担を負わせることになってしまう点では配慮が必要でしょう。

現金以外の財産を寄付したい場合は、みなし譲渡所得税には注意が必要です。

遺贈寄付は、現代の出生数の低下、超高齢化社会においてますます注目されると予想される制度です。

人生を振り返りながら、自分の築いた財産を次世代に繋いでいく行為は、亡くなった後だけでなく、今の生きがいにも繋がります。

前述のとおり、しっかり準備をしないと受け取ってもらえなかったり、相続人に負担をかけてしまうこともありますので、せっかくの気持ちを正しく実現できるよう、まずは信頼できる司法書士にご相談ください。

当事務所では、遺言書作成サポートも行っております。まずは一度、当事務所(習志野市・船橋市・千葉市の津田沼・千葉相続相談室。司法書士法人LEGALMOT(リーガルモット))へご相談ください。